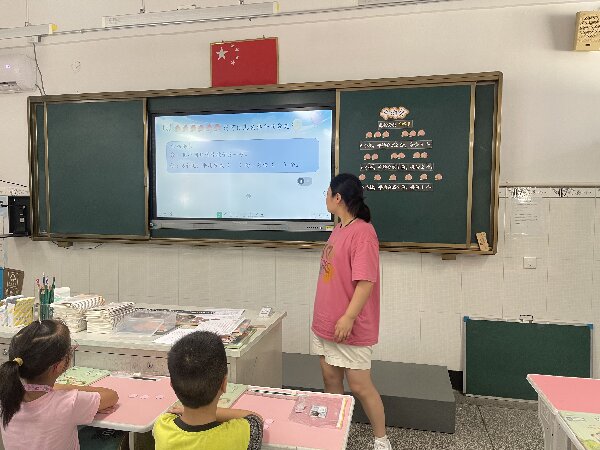

为深化小学数学概念教学的实践与探索,提升低年级数学课堂的趣味性与实效性,2025年9月17日上午,我们二年级数学组围绕苏教版上册第二单元“平均分”开展了主题教研课活动。本次课程由徐敏洁老师执教,全体组内数学教师参与听课、评课,共同探讨“如何通过实践操作助力学生实现数学概念建构”。

课堂伊始,徐老师以学生熟悉的“拔河游戏”为切入点,通过“拔河时两边人数要满足什么条件才公平?”这一问题,迅速激发学生的学习兴趣。学生结合生活经验纷纷发言,从“两边人数要同样多”的公平原则,自然过渡到本节课“每份分得同样多”的核心概念,为“平均分”的学习搭建了生活与数学的桥梁。

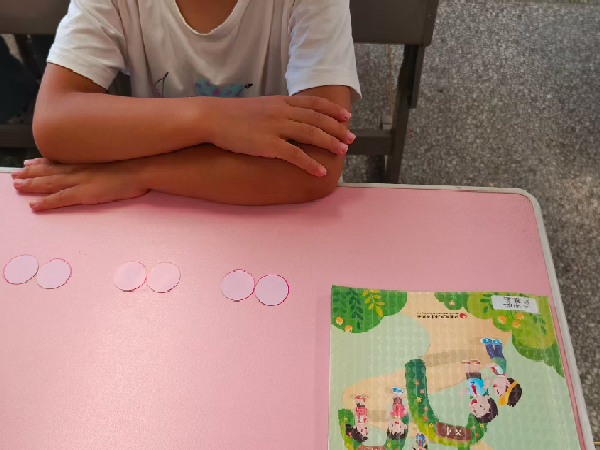

在核心探究环节,徐老师以“分桃子”“分松果”为情境,设计了多层次的实践操作任务。课堂上,学生以圆片为学具,化身“小裁判”动手分一分:先尝试将6个桃分成2堆,在对比“1和5”“2和4”“3和3”等不同分法的过程中,自主发现“每份同样多”的分法更公平,进而由教师正式揭示“平均分”的定义;随后通过“6个桃还能平均分成几份”的探究,学生进一步明确“无论分成几份,只要每份数量相等就是平均分”;在“8个松果平均分给2只小松鼠”的任务中,徐老师引导学生探索有序平均分的方法,通过“每次拿2个(对应2只松鼠),每只分1个”的示范,帮助学生掌握“按份数逐步分”的策略;最后以“12个松果平均分成不同份数”的“试一试”活动,让学生在操作中发现“平均分的份数越多,每份数量越少”的规律,实现从“操作”到“思维”的进阶。

值得关注的是,徐老师特别注重数学语言表达的训练。从“6个桃,平均分成2份,每份3个”的模仿表述,到填空式表达,再到自主完整描述分法,学生在“说”的过程中不断梳理“总数、份数、每份数量”三个核心要素,将模糊的操作体验转化为清晰的数学认知,有效突破“用数学语言表达等分结果”这一教学难点。练习环节,“想想做做”系列题目让学生通过判断、连线、填空等形式,进一步巩固对“平均分”的理解,课堂反馈效果良好。

课后的研讨会上,参与教师围绕本节课展开热烈讨论。大家一致认为,本节课以“实践操作”为核心,通过“情境—操作—表达—总结”的教学路径,让抽象的“平均分”概念变得具体可感,充分体现了“做中学、思中学”的教学理念。同时,老师们也针对“如何优化分层操作任务”“如何更好地关注学困生的表达训练”等问题提出建议,为后续低年级数学概念教学提供了新思路。

此次教研课不仅为教师搭建了交流学习的平台,更深化了大家对“数学概念教学要立足学生认知、注重实践体悟”的认识。未来,我们二年级数学组将继续以课堂为阵地,探索更多贴合学生发展的教学模式,让数学学习真正扎根于实践,生长于思维。

(洛小低学部通讯组 撰稿:张莉 摄影:张莉 审核:秦维亚)

|

|