把握度量本质,强化量感体验

冬已至,天已冷,洛阳中心小学一二年级数学老师们研究课堂的热情高涨。2024年11月19日上午第三节课,大家齐聚在二13班,参与李彩芳老师执教《认识厘米》的教研活动,开启研究提高课堂效率的旅程。

教学中李老师将原本十分抽象的长度单位——厘米,通过感知、观察、猜测、比划、操作、分析、创造、表达等系列活动,让学生在轻松的课堂上研究真问题、激发真思考、获得真收获。动手操作的游戏“握紧拳头,变成小鸟,张开小嘴一厘米。”形象直观,不费吹灰之力就让学生建立了一厘米的空间观念,创意非常巧妙。创造尺子的过程中,李老师一步步引导学生感受到了知识产生的原点,并在原有的基础上层层添加,很自然流畅地帮助学生掌握了新知。李老师课堂的几个亮点:

一、让学生感受多样的度量长度的方法。课前播放《阿轩的新衣》视频,组织学生“徒弟量错了吗?衣服为什么小了”。由故事引出古人在没发明尺子之前的几种度量长度的好方法:比短线段用(拃),量长绳用(庹),量路用(步),量线段用(小棒)。让学生感受多样的度量长度的方法。

二、统一长度单位。李老师先出示男生量线段用“5根小棒,女生量线段用4根小棒,”让学生猜测谁长?在学生都回答是男生长的情况下出示线段图,让学生恍然大悟,原来并不是小棒多的线段就长,要比较线段长短,用小棒来量的话,他们的长度要相等。以此让学生理解统一单位的必要性。以此来进行小结并揭题。

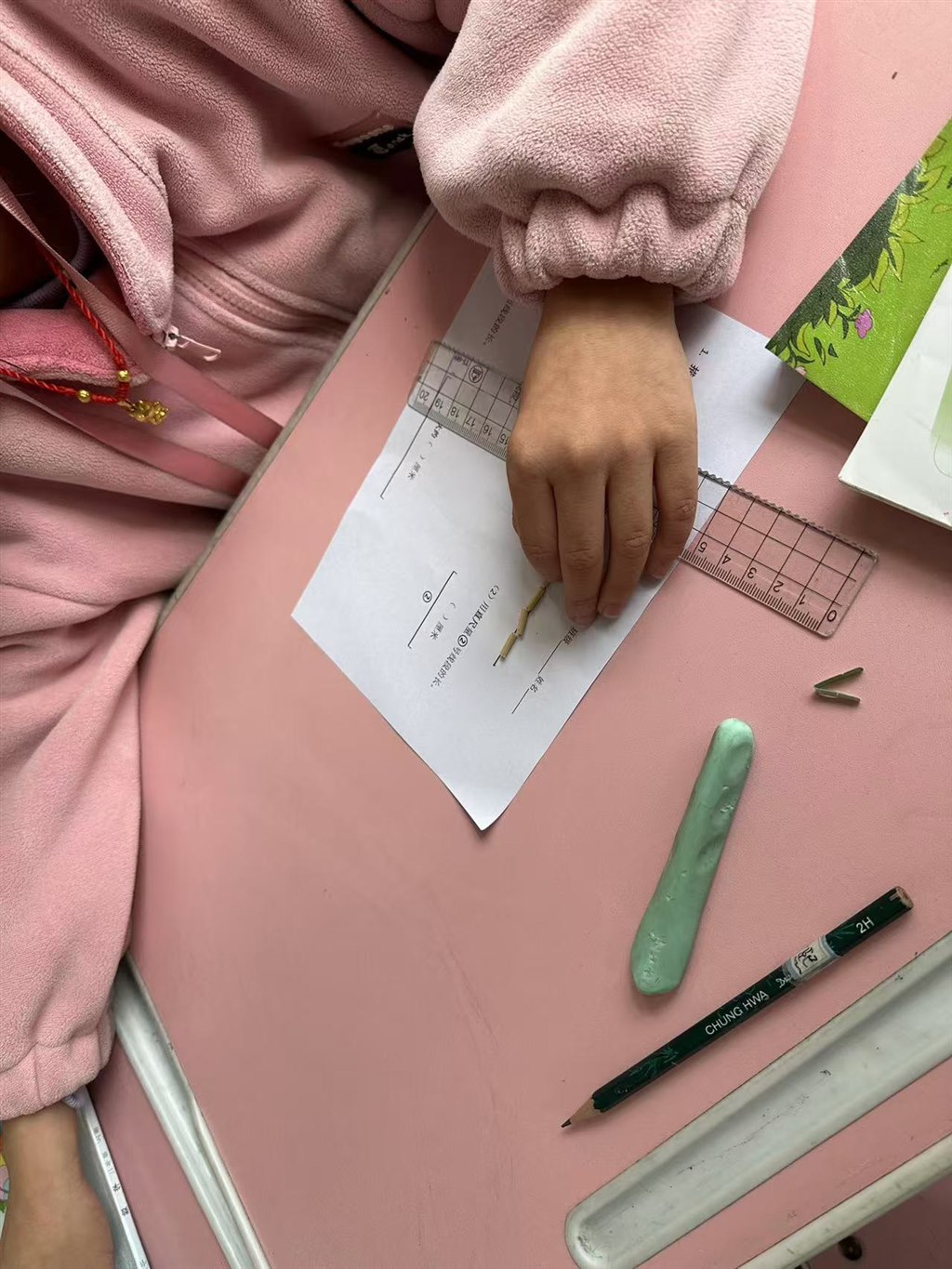

三、帮助学生建构一厘米的表象。为帮助学生建构一厘米的表象,李老师先是让学生观看老师的比划,接着让学生跟着比划一厘米:学生握紧拳头,变成小鸟,“一张开小嘴,把小棒塞进嘴里,正好1厘米。再想一想、找一找生活中大约1厘米的长度。最后再引导学生认识几厘米。

四、让学生经历尺子的生成过程。

这里,李老师设置了一个疑问:老师身高155厘米,摆1厘米小棒量感觉怎样?进而生成厘米尺。学生在观察过程中,发现:只要两个数字相邻,它们就是1厘米,接着让学生认识厘米尺。学生在观察交流中,就经历了尺子的生成过程。

李老师用自己的课堂践行着一名言:让学生真正经历一个知识的形成过程。在老师的引导下,学生的智慧火花不断闪现。通过今天的学习,每个老师都有了属于自己不一样的收获。

学习时间虽已结束,但精彩的课堂给老师们留下的感动和震撼并没有结束,思考还在继续,探索仍在进行,希望我们每位老师能牢记这宝贵的收获,潜心教育、匠心前行!

(低学部通讯组 撰稿:李彩芳 摄影:钱燕芳 审核:李彩芳)

|

|