低学部一年级数学组开展教研活动

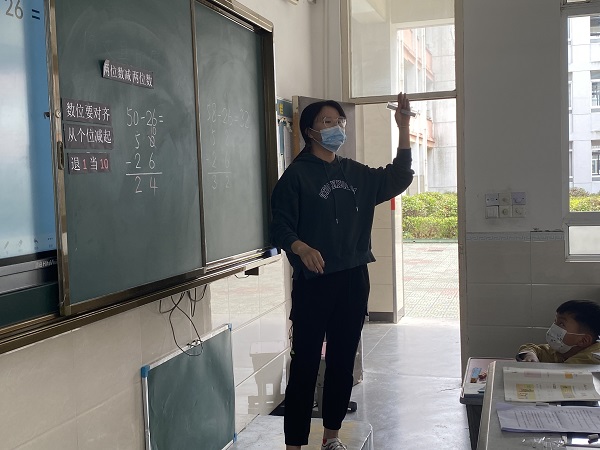

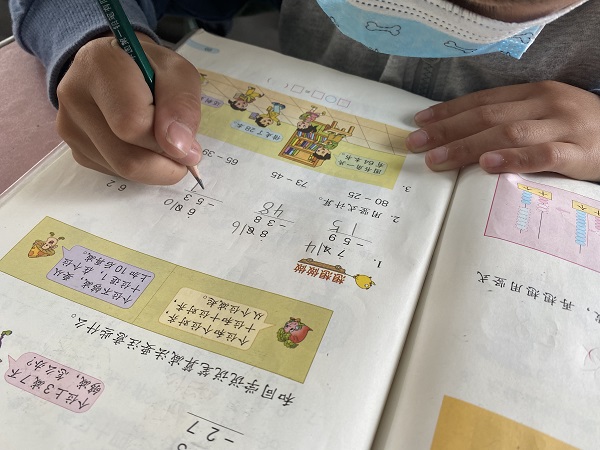

按照学科组计划,2022年5月21日下午第一节课刘希老师执教了一年级下册《两位数减两位数的笔算(退位减)》,一年级全体数学老师集聚一(1)班教室,参加了本次活动。

刘希老师说课:这节课最主要内容是两位数减两位数的退位减竖式,在以前的学习基础上,先用小棒和计数器来帮助小朋友理解50-26等于24,然后再用列竖式的方法来解决这个问题。把之前的竖式和今天的竖式进行对比,发现在以往的基础上,当个位不够减要向十位借一,个位多10再减。这节课整体完整,让学生在知道计算过程上的基础上,进行计算,纠错,估算等练习,让学生对这节课的学习更加扎实。不过需要不够精简,同时缺少了被减数个位是0和不是0的比较,让学生知道向十位借1要变成10或十几。

朱丹萍老师:刘老师能站在单元整体教学的视角设计学习活动,将前后知识联系起来,引导学生构建知识体系。复习环节,通过对两位数减两位数(不退位减)的笔算回顾竖式计算的注意点,从而引导学生探究用竖式计算退位减的算理和算法;探究环节,通过比较退位减和不退位减的计算过程,找到联系,突出不同点,并进一步完善竖式计算的注意点,让学生对两位数减两位数的笔算有了更深刻、更全面的理解。建议:从50-26到43-27,这是从特殊到一般的过程,个位0-6不够减,借1当10,学生容易理解,但个位3-7不够减,借1当10,个位却是13-7,这是学生理解上的一个难点,同样可以借助小棒来突破。。

邵凌琰老师:刘希老师整节课思路清晰,由复习两位数减两位数(不退位减)来导入新课,既唤醒了学生对旧知的理解,也很自然的引入本课,在新授过程中引导学生通过摆小棒和计数器,更加直观和清晰的理解两位数减两位数(退位减)的计算原理,并且注重引导学生说清楚计算过程,强调退位减中退位点、退1当10等要点,加深学生理解,在学生遇到错误时及时展示并请学生纠错,加强理解和运用,提升学习效率。

臧婧老师:刘老师注重学生的思考过程和探索过程,比如教学例题列出算式,学生利用小棒、计数器自主探索计算方法。这时的探索,能让学生充分体验这里的计算出现了新的问题,即个位不够减,怎么办?由此引导学生进行操作,通过摆小棒、拨计数器体会退位的过程。个位上0颗珠不够减,需从十位上退1颗珠。刘老师要求学生在交流计算的过程,从而加深对退位减法的算理。建议:可以师带生先说一遍,再让学生进行复述,给学生一个规范回答计算过程的模版。

潘立飞老师:刘老师从复习旧知入手,引出新知的练习。在教学笔算进位加法时,刘老师先让学生摆小棒,直观形象地展示退位,把1个十变成10个一,进而抽象出个位不够减,从十位退一,理解算理,掌握算法。在练习中,刘老师充分利用学生课堂生成的错误资源,总结笔算退位减的注意点,使学生学的更加扎实。建议:老师每一处的小结的语言可以再斟酌一下,尽量做到简洁精练。

毛和璐老师:这堂课对于“退1作10”的退位减,刘教师是让学生借助小棒理解算理,讲清算法。用小棒摆一摆:从50根小棒里拿掉26根,还剩几根?怎么拿?学生动手、动脑,同时实物演示。在学生明白了算理后,再来研究算法。有了算理的支撑,学生就顺利地说出了自己的想法。这个环节降低学生对算理的理解难度,让学生在摆小棒中得到启示,把算理理解透彻。一系列练习的设计都是围绕本课重点,目的明确,层次清楚,具有针对性、实用性和开放性,具既巩固了所学的知识,又不感到计算的枯燥与乏味。

马丽红老师:上课一开始,刘老师复习了两位数减⼀位数的退位减法,迁移到两位数减两位数退位减,通过教具操作与演⽰,放⼿让学⽣互相交流说出计算⽅法,掌握写竖式过程。在教学中,老师抓住两个最重要的问题:“个位不够减怎么办?”“个位上退1做10后,当几来减?”有效突破教学难点。本节课让学生在教学中起到了主体地位,让学生通过独立思考、实践操作中发现方法,在合作交流中让学生在思维中发生碰撞,达到互相启发共同进步的目的。

通过研讨,大家达成共识:

1.要站在单元整体设计的视角设计每一课的教学内容,可以对教材进行一些重组整合。

2.根据低年级学生的思维特点,要注重直观操作,引导学生从形象思维逐步向抽象思维过渡。

|

|