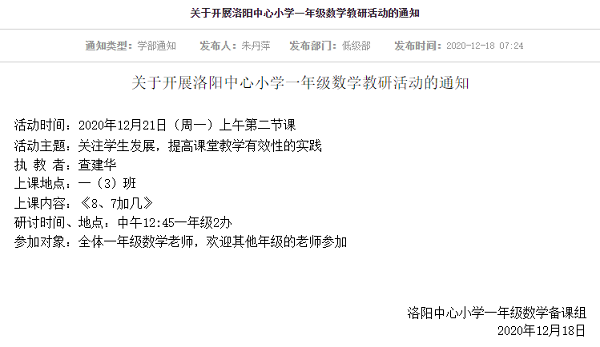

低学部一年级数学组开展教研活动

2020年12月21日低学部一年级数学组按计划开展教研活动,查建华老师执教《8、7加几》,学科组的每一位老师围绕主题“关注学生发展,提高课堂教学有效性的实践”进行了研讨。

查建华老师说课:本节课在学生学习和掌握了9加几的基础上进行的,计算的方法与上节课相同。学生对用“凑十法”计算已有了初步的认识,因此本节课主要通过让学生动手操作、比较、合作探究,实现知识的迁移。根据一年级孩子的认知特点,我让学生从图过渡到小棒让学生在操作中认识到算8加几要把另一个数分成2和几和8凑成10,在学生学会8加几之后再试一试算7+9进一步巩固算法,学生明白算7加几要把另一个数分成3和几和7凑成10。最后整理8加几和7加几的算式,观察发现得数个位上的数比加上的数少2、少3,帮助学生形成计算技能。课堂上对学生平时的同桌讨论还需要多加训练。

潘立飞老师:本节课是在9加几的基础上进行教学的,整课教学板块清晰,层次分明,用圣诞老人开派对的情境切入,复习导入作铺垫,而后开始新授环节。在新授部分,查老师让学生用学具摆一摆,说一说等方式理解8+7的算理,再通过闯关练习加以巩固。最后对8.7加几的算式进行整理。建议每个环节后面的小结语言再推敲一下,练习部分计算之前,留点时间让学生先自己算一下。

陈翠华老师:查老师非常有亲和力,走进学生,与学生有很多的互动。查老师很有心,考虑到圣诞节将至,设置了一个非常富有童趣的情景--羊村开圣诞派对。课堂教学重点突出,让学生通过摆一摆找到8+7的两种计算过程,总结出8、7加几的计算方法,然后通过多种形式的练习巩固教学重点。

邵晓璐老师:查老师以圣诞主题背景导入新课,生动有趣,符合低年级孩子特点。在教学8+7的过程中,引导孩子用小棒摆一摆探索计算过程。在实践操作中培养孩子的自主探索能力。在教学7+9时,引导孩子利用不同的方法计算,注重计算方法的多样性和对孩子思维的培养。

张莉老师:查老师把这节计算课上的非常生动有趣,创设圣诞情境很自然地将学生带入本节课的学习中去,为后面的顺利教学营造了良好的学习氛围。查老师通过让学生自己摆小棒体会8+7不仅可以用8和2凑成10,还可以用7和3凑成10的方法来计算。通过摆一摆、移一移,无形中学生不仅学会了如何计算,还懂得了为什么这么计算,加深了对算理的理解,这对以后的计算教学是非常有帮助的。

朱丹萍老师:本节课是在9加几学习的基础上继续深入探究,一方面巩固凑十法,另一方面通过与9加几计算过程的对比,凸显8和2凑满10,7和3凑满10,让学生对凑十法有了更为深入全面的了解,同时引导学生方法多样化,由9+7=16想到7+9=16,即想有联系的加法,老方法也能解决新问题,感受到知识间的联系。建议1.每一环节目标明确,小结到位,2.动手操作探究环节,可以设计得更有实效些。

陶叶英老师:新课部分,老师先通过让学生自己摆小棒探索,再集体交流,得出8+7不仅可以用8和2凑成10,还可以用7和3凑成10的方法来计算,再通过观察比较两种方法的相同点,沟通两种不同的“凑10”过程,并揭示出共同的思想是“凑十法”。在教学7+9时,充分体现了算法的多样化,不仅可以用凑十法,还能根据9+7=16快速算出得数。建议:1.设计好课上每句数学语言。2.展示课要多打磨。

通过研讨,大家达成共识:

1.课堂动手探究环节要有设计感,更要有实效。

2.借助观察、比较等方法,沟通前后知识间的联系。

|

|