洛阳中心小学高学部六年级开展语文教研活动

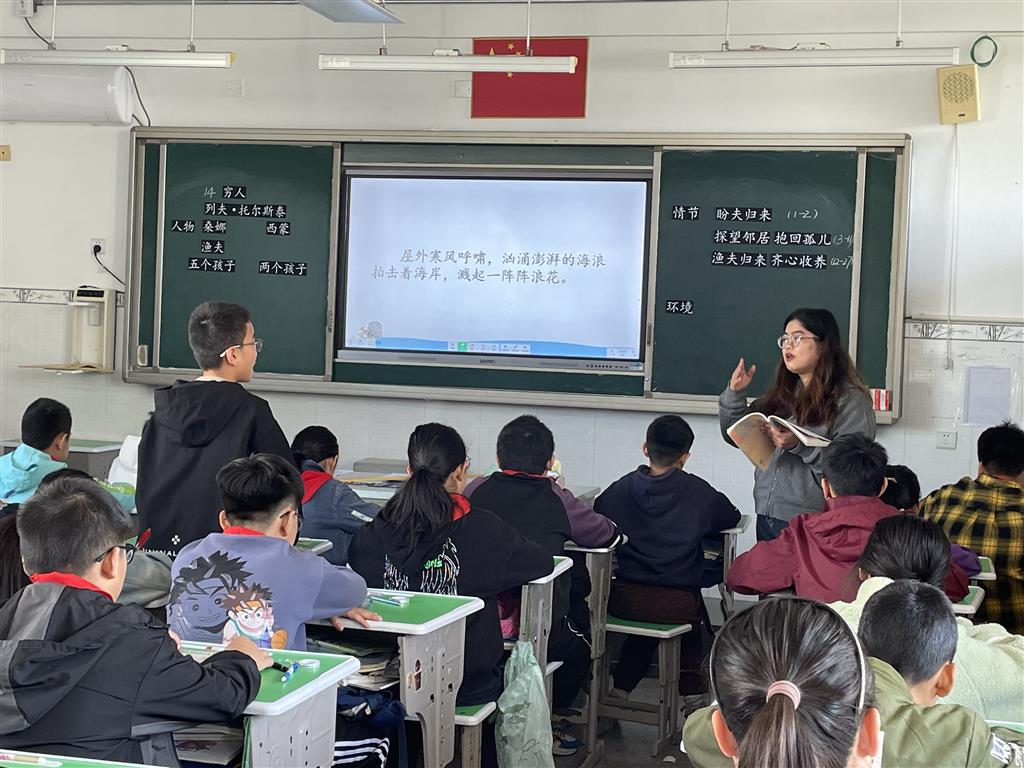

10月29日上午,为了提高唐老师教研能力,提升语文课堂教学水平,根据学科组教研活动计划, 紧紧围绕“基于言语表达的学习任务群实践研究”这一主题,洛阳中心小学六年级语文学科组全体语文老师齐聚六(10)班教室,聆听了由唐烨老师执教的《穷人》第一课时的教学,并进行了研讨活动。

《穷人》是六年级上册第四单元的课文,这一单元是小说单元,小说大多是虚构的,却又有生活的影子。引导学生关注故事的情节,设身处地体验和理解人物,关注环境描写在小说中的作用。《穷人》是俄国著名作家列夫·托尔斯泰的短篇小说,全文描述了桑娜和西蒙两个渔民家庭的悲惨命运。在短小精悍的文字里,塑造了一个个生活在社会底层的善良淳朴和克己待人的感人形象。这些个性鲜明的艺术典型,揭露了俄国社会的基本矛盾,反映了沙俄时代挣扎在社会底层的劳动人民的悲惨生活,以及他们宁可自己受苦也要帮助别人的高尚品质。寥寥数笔中刻画出立体生动的人物形象。

课堂伊始,唐老师以旧知搭桥,从已学的微型小说《桥》切入,通过“小说三要素——人物、情节、环境”的板书回顾,快速唤醒学生对小说文体的认知。

在“作者与背景”环节,唐老师通过展示19世纪中叶俄国历史背景——贵族奢华与民众苦难的鲜明对比、全国性大饥荒的社会困境,学生逐渐理解:托尔斯泰笔下的“穷人”,并非单纯的物质匮乏者,而是封建农奴制崩溃时期“道德高尚者”的缩影。初读感知环节,唐老师带领学生默读文本,随文识字,结合问题梳理出人物关系——桑娜夫妇与五个孩子、寡妇西蒙与两个孤儿,并通过“盼夫归来”“探望邻居、抱回孤儿”“渔夫归来、齐心收养”三个小标题,清晰把握了情节脉络。在深度研读环节,唐老师引导学生聚焦桑娜家的环境描写,感受桑娜家的贫困,体会桑娜勤劳能干、热爱生活的优秀品质。物质的贫穷与精神的富足,正是桑娜夫妇“善良”品质的最好注脚。

唐老师充分体现了新课程目标下注重学生主体发展的精神,通过精准的文体把握、扎实的活动设计和灵动的课堂调控,以环环相扣的设计,引导学生深入文本,在探究中梳理故事情节,在互动中感悟人物形象,展现了扎实高效的课堂风貌。

教学结束后,全体六年级语文教研组的老师们一起进行了研讨,让每个老师都受益匪浅,也为六年级全体语文教师以后更好地改进自己的教学、提升自己的教学能力提供了无限动力。

(洛小通讯组:撰稿:唐烨 摄影:朱云 审稿:胡星燕)

|

|