我们如何开展有意思的语文教研活动

一

所有的学校都很重视学科教研活动。这是因为,学校的教研活动搞得好,直接得益者是老师,间接受益的是学生。

然而,很多学校的校本教研活动存在着很多问题:参与热情不够,多数感觉是被迫参与;不愿上教研课;尤其是面向全校老师的;评课环节,真话很少,流于形式,于是常常最该“出彩”的评课环节成了“鸡肋”;老师们工作很忙,感觉精力不够;老师们在学科教学理念各持己见,不够统一;有些老师觉得教研活动价值有限,甚至说参加教研活动,不如批点作业。其中,最为关键的问题是教研活动质量不高,内容不“走心”,不实在。

作为学校组织教研活动的管理者,究竟该如何应对?我以“语文教研活动”的开展为例,谈一谈粗浅的实践与思考。

太上,下有知之;其次,亲而誉之;其次,畏之;其次,侮之。信不足焉,有不信焉。悠兮其贵言。功成、事遂,百姓皆曰:“我自然。”

这是老子的名言,其大意是——

不好的领导者,会被人们瞧不起;好的领导者,会赢得人们的称颂;伟大的领导者,是让大家在事情完成时说:“是我们自己完成这件事情的。”

虽然,“我自然”的境界很难达到,但我们可以此为目标,从以下几个方面着手“变革”。

二

做“整体”的设计师。

如果把教研组想象成一艘游轮,而你是这艘船的“领导者”,你的角色是什么?最常听到的回答是“船长”,还有人说是“设定方向的领航员”,也有人说是“实际控制方向的舵手”,或“在甲板下面添加火力的工程师”,或“团体的组织者,使每一个人都支持、参与和沟通”。

其中,设计师的影响力是无与伦比的。如果船长下令向右转舵三十度,而设计师所设计的舵只会向左转,或花六个小时才完成转舵,船长能发挥他的功能吗?设计是前提。

教研活动的设计,当然也至关重要。

(一)教研专题的设计

没有专题,就没有“体系”。没有“体系”,就是零敲碎打,难成气候。作为参与者,自然也会觉得教研方向不太明晰,活动散乱不堪。因此,我们需要拥有一个教研专题以“集中火力”,研讨学生语文发展之道。为此,我们提出“为语文核心能力而研”的口号。

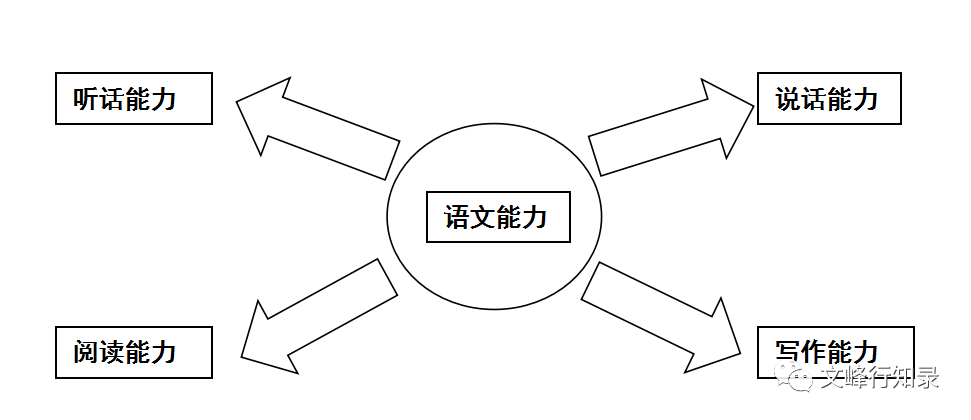

什么是语文能力?

语文能力,是我们经常碰到的一个概念,它指的是什么呢? 语文能力是人们进行语文活动过程中表现出来的个性心理特征。它包括听、说、读、写四种能力。

语文能力结构图:

这四种能力的具体内容是:

听话能力,包括辨音能力(把音节与表达意思联系起来),理解能力(理解对方说话的含义、重点、要点、本质性的含意及感情色彩)和判断能力。

说话能力,包括①选词表意能力,即迅速选出恰当的词表达意思。②有条理地表达能力,要求语脉清晰、条理分明地表达思想,讲究表达的质量与效果。③运用语言的能力,要求语音纯净、语调优美,音律(节奏、快慢)适当,音力(强弱、大小)适度。

阅读能力,包括①认读能力,通过对文字符号的感知,了解这些符号所代表的意义。②理解能力,要不仅了解词的表面意思,而且认识文字之间的内部联系,直至认识其本质的、全部的含义。③鉴赏能力,是指对阅读对象(内容、形式、风格)的鉴别、欣赏能力,区别其是非、好坏、美丑。

写作能力,包括①立意能力,能通过对客观事物的观察、分析、和归纳,把其中包含的意思加以提炼,确定所要表达的中心思想。②布局谋篇的能力,根据表达中心思想的要求组织材料,用什么表达方式,都能运用自如。③书写能力,指书写成文的能力。

专题一定,口号一出,我们的教研方向就变得清晰可辨,并且,每一种核心能力的培养都可以作为一个专题进行多次活动。

(二)教研制度的设计

为了实现“参与一次,触动一次,受益一回”的教研目标,我们除了提高活动质量之外,还围绕“教研制度”做了改革。以下是具体方案:

2014学年第二学期语文教研活动改革方案

一、改革目的

1.激发语文老师参与教研活动的兴趣。

2.提升语文教研组活动的效率。

3.更好地促进各层次教师的专业发展。

二、具体措施

(一)活动安排

1.第1、5、9、14、18周自由学习,其它周由各教研组围绕专题研讨。

2.开学初公选出4-5位在语文教育上比较出色的老师,公选出的老师要上1-2两节示范课,作1次经验分享。

3.教研活动要紧扣“学科核心能力”这一大的主题,每个教研组轮流承担1次全校性教研活动。

(二)活动要求

1.各教研组组织一次面向全校的教研活动(①上好一节课②作一个讲座:以“本年级语文核心能力培养策略”的研究为主题,不少于20分钟),要定好主题、人员、时间、地点。活动结束后,积累教学视频或教学设计(附课件)等精品课例资料,特别提醒要及时撰写较高质量的活动新闻。每次活动,都会进行投票,活动效果作为教研组评选的重要内容。

2.各教研组还要组织8次组内教研活动。每次活动也要定好主题、人员、时间、地点。这些活动要包含“同课异构”“一篇课文的完整教学”“读书学习”“课外阅读指导”(或绘本教学)活动。

3.关于参与活动的几点要求:

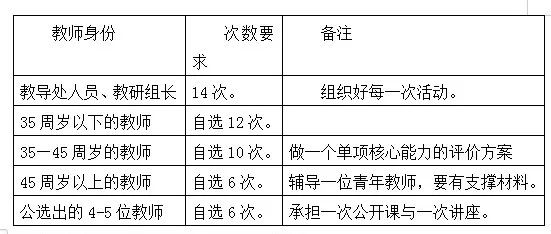

(1)不同身份活动次数的要求不同

(2)不同级别的教师参与活动的评价方法

(3)所有老师参与评课活动的要求

所有老师一学期内需要有1次较高质量的“书面评课”(字数不少于300字)。

语文教研共同体

2015年3月17日

这一制度尝试一学期后,老师们表示活动次数虽然少了,但效果明显增强。我以为,好的教研制度,势必会激发老师们的参与热情,提高教研活动的质量。

(三)教研活动的设计

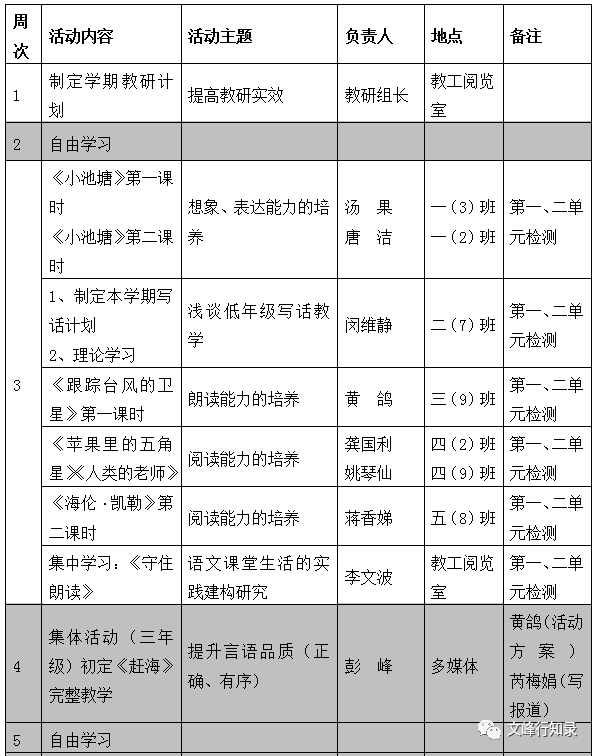

教研活动的主题明晰了,制度也有了,然后究竟怎样来设计教研活动?我们首先需要从“整体”上去布局。这就是制定全校教研计划。我们的教研活动分集中与分教研组活动两种。我们先确定集中的六个周次,然后让每个教研组制定各自的计划,最后教导处将各教研组的计划合并成如下一张表格:

2014学年第二学期语文教研组活动计划

一、工作目标:提高学生朗读能力;提高学生表达的正确、有序等能力。提升书写能力。

二、具体安排:

限于篇幅,我只呈现了全校教研工作安排的一小部分。每次活动,我们都有小主题,小目标,而所有的小主题与目标都是来自于“语文核心能力”这一大主题。

除了制定好主题之外,我们来进行了教研活动形式的设计,这里提供几种比较实在、有趣的教研形式:

(1)“独立备课”将课标、教材解读进行到底

上午 8:30—10:00 分别独立构思课堂框架,形成一次教案。

10:00—11:00 讨论交流与点评。

11:00—11:30 分别改进自己的教案,形成二次教案。

下午 开放网络,允许搜索,并提供该课文的部分资源,供教师钻研浏览对照资料,分别思考改进教案,形成三次教案。

晚上 就三次教案的形成及资料浏览中的启发之处,写一篇千字的体会。

(2)同课异构与一课三磨

第一步:让多位教师独立备课,形成自己的教学设计

上午 听四位老师的说课

下午 讨论分析课文的教学处理,形成共同教案,推选一位任教者进行第一次磨课

第二步:让第二位老师进行第二次磨课

上午 研讨第一次任教者上课,形成教学设计第二稿;

下午 听课,各自写反思

第三步:让第三位老师进行第三次磨课

上午 听大家推选出来的第三位老师(一般是学校高手教师)进行第三次课堂教学磨课。

下午 进行充分讨论,形成精彩的教学片段。

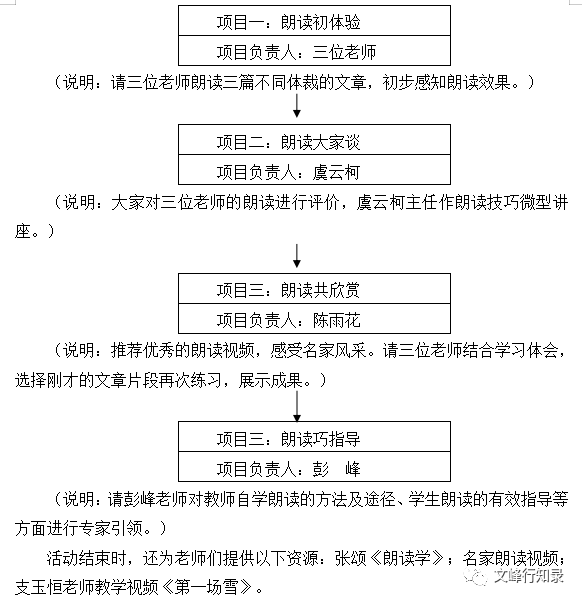

(3)旨在提升教师朗读能力的教研

以上是一些教研活动的形式。

在实际教研中,最核心的活动并不是导师的报告讲座,而是学员们围绕某一专题而展开的研究与实践。学员们在接近真实教学现场的任务面前,表现出很强的探索欲。尽管大家的研修成果会因个体能力的不同而有些差异,但他们都真实地主持了自己的思考与研究,参与了伙伴的合作研磨,并在实践中越来越成熟地完成任务。

老师们并不是靠专家的传授和指导而成长的,他们获得成长的最重要的方式,是他们终于开始了以积极、正确的方法研磨课堂教学的行动。 培训在此中的作用,主要是方法的启示与观点的影响,氛围的营造与个别的析评。

教研活动并不是培训者向老师传递各种观念、知识、方法的活动,而是我们激发老师开展研究探索并给与适时指导。

4.教研活动参与证明等的设计

因为每一类老师参与的教研活动次数有所不同,究竟如何评价老师们的参与次数,我主要以“参与证明”来统计。为此,我专门设计了一张“参与证明”。

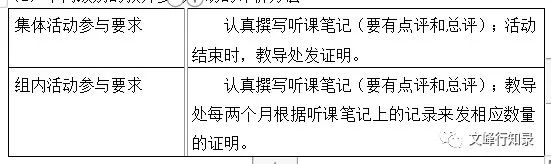

为此,我们提出了具体的要求。集体活动(全校教师参与的活动)参与要求:认真撰写听课笔记(要有点评和总评);活动结束时,教导处发“参与证明”。组内活动的证明主要看老师们的听课笔记(要有点评和总评);教导处每两个月根据听课笔记上的记录参与次数。

有一次集体活动中,到了评课环节,有老师提出,评课也要发“证明”,这要求不是“规则”范围之内的。我把权利“放”给所有语文老师,举手表决,大家同意评课发“证明”,后来大家商量,评课要评得好才能发证明。于是,参加一次活动,评课评得好的能够拿到两张活动“证明”。这大大地激发了老师们评课的热情。教研活动氛围变得轻松了许多,质量也得到相应的提高。

三

成为愿景的“仆人”。

“为语文核心能力而研”,是一件伟大的事情,这是我们的语文教学愿景。作为管理者,在愿景面前,我们和老师们一样,都是愿景的“仆人”。也唯有如此,我们这个“语文教研共同体”才能离他越来越近。

1.讲述使命

领导者的使命故事既是个人的,也是全面的,它界定领导者生命中想做的事情,使他全力以赴,却仍能保持谦卑,而不致把成败看得太重。

我们在说话、写作时,能够注意提升自己遣词造句、谋篇布局的质量,其实就是在提升自己的精神境界。

为什么这么说呢?

首先,一个人的语文品质,就是他精神境界的体现。“人之所以为人者,言也。人而不能言,何以为人。”人之所以被叫做人,就是因为人会说话,如果人没有语言,就不能称之为人。

什么样的精神境界,就会说什么样品质的话。

小骆驼在小溪边照“镜子”,小红马看见了,就喷着响鼻对小骆驼说:“你的脚掌又大又厚,眼皮上长着两层睫毛,背上还有两个肉疙瘩,多难看呀!”

——选自《我应该感到自豪才对》

小红马说这样的话,精神境界很低吧?

“小东西!”台风狂怒地嚷着,“你可知道我的厉害?鱼儿见我钻入深水,船儿见我避进港湾,树儿见我把腰弯。嘿嘿……”

——选自《跟踪台风的卫星》

台风说这样的话,精神境界很坏吧?

巴金先生晚年“揭露”自己年轻时候写过不少“假文章”,那些“假文章”让他非常痛苦,就是因为,假文章就是说明自己做人出现偏差的“证据”。当然,巴金先生晚年敢于拿着手术刀“解剖”自己的过去,这就是怎样的精神境界啊?

这类例子,恐怕还有很多。

正如美国的本·琼森所说“语言最能暴露一个人,只要你说话,我就能了解你”。的确,语言就是精神境界的反应,就是心声的外显表现。

其次,提升语文品质,就是修炼精神世界。怎样提升自己的语文品质呢?

让自己的语言保持一份“真”。我总是提醒我的学生,无论说话还是作文,要讲真话,表真情。我们每个人都要坚持说真话,无论如何要做到“说的全真话,真话不全说”。巴金先生说,“人只有讲真话,才能够认真地活下去”。所以,他对自己年轻时写下的“假话”感到羞愧。当然,保持语言的“真”,并不容易。但把不容易的事情作为自己的目标去不懈追求,就是修炼!

让自己的语言守住一个“善”。牛皋问路时的无礼,岳飞问路时的礼貌,让我们懂得“礼到人心暖,无礼讨人嫌”,其实真正讨人嫌的是“无礼之语”折射出的精神境界。而让人心暖的是“善”,善待他人的“善”,心底善良的“善”,平常生活中,与人交往时,要有发自内心的“善良”。

总之,英国哲学家提醒我们,“我们的语言,不妨直爽,但不可粗暴、骄傲;有时也应当说几句婉转的话,但切忌虚伪、轻浮与油滑。”这就是让我们不断修炼我们的言语品质,提醒我们要拥有“真诚、善良”的品质。

作为一名语文老师,我们有一种神圣的使命。我们教的是母语,我们在教学生如何运用母语的同时,其实也是在教学生做人,我们的母语教育是有一个“文化品格”的。

2.带头吃苦

比尔·欧白恩(汉诺瓦保险公司总裁)认为,我们传统组织最初的设计,是为了满足心理学家马斯洛所言人类需求的前三个层次:食物、安全和归属感;这些在现在的工业社会大多已经不成问题,因此使得目前的组织难以真正要求员工忠诚和奉献。除非组织开始致力于自尊和自我实现这类高层次的需求,否则目前管理方面的纷扰还会继续下去。

是的,当我们不辞辛劳,投入教研时,我们带头吃苦的劲头的现象背后,是我们实现自我价值的强大能量。

如果所有的管理者,都能够带头吃苦,那么,我们这个“语文教学共同体”的更多成员都会朝着“愿景”不断前行。

3.带动老师

人类对于学习有一种深切的动力。所以,只要你创造的组织比较切合人性,你就是在建立学习型组织,你就是在带着老师们涌向“愿景”。

我请所有教研组长、主任在老师准备公开课的过程中,一定要邀请同教研组的老师或者学校的骨干教师一同备课。当这样的“做法”成为了大家的习惯后,将产生巨大的能量。

四

做教研组长的“老师”。

不管你所在的学校规模多大,如果只靠分管主任或校长一个人,那么终究是无法实现“为语文核心能力而研”这样一个伟大愿景的。学科教学管理者,应该做教研组长的“老师”。

1.把活动做成课程(放个样子)

如果我们把每一次的教研活动做成课程,那么,教研组长就能从这个课程中学习如何组织活动,如何总结成果了。

9月9日下午,学校全体语文教师聚集在多媒体教室,召开了以“提升学生的理解能力”为主题的教研活动,本次活动由教导处彭峰主任组织。

本次教研活动分为听课、分组讨论和大组交流三个部分。首先是集体观看录像课:镇江市句容实验小学的赵源林老师执教的《船长》(省优秀课评选特等奖)。然后,以教研组为单位围绕主题展开讨论,各组教师踊跃发言,各抒己见,教研气氛非常热烈。最后大组交流,由中心发言人代表本小组阐述观点。在交流中,全体老师对“理解什么?如何培养学生的理解能力?”有了全新的认识,并达成共识:教师只有创设情境,引导学生比较阅读特殊段落,指导学生有感情地朗读课文,才能真正培养学生的理解能力,帮助学生理解文章的情感思想、语言表达形式以及写作目的。通过听课、讨论、交流,智慧在流淌,思维在碰撞,每个教师的脸上都洋溢着幸福的笑容。

活动结束之后,我请陈雨花主任写了一篇文章,题目是《培养阅读理解力,让语文课堂充满生长的气息——句容实小赵源林老师执教的<船长>课例谈》。文章的框架是:

一、何为“理解力”?

二、语文课究竟要儿童理解什么?

三、如何有效培养儿童的阅读理解力?

(一)策略一:长文短教抓文脉

(二)策略二:层层朗读融目的

(三)策略三:变换句式悟表达

(四)策略四:艺术渲染入情境

(五)策略五:自主质疑明用心

三、小学各年段的阅读理解力培养目标建议

管理者从活动方案到活动实施,到活动成果总结,每一个环节都留下了文本或影像资料,这就形成了一个鲜活的教研活动课程。不仅利于教研组长的成长,也利于普通语文老师的专业成长。

2.让主题得到细化(做得细点)

上面已经讲到主题的细化问题了。例如,听说读写四种语文能力中,读这一主题如何细化呢?

阅读能力,包括①认读能力,通过对文字符号的感知,了解这些符号所代表的意义。②理解能力,要不仅了解词的表面意思,而且认识文字之间的内部联系,直至认识其本质的、全部的含义。③鉴赏能力,是指对阅读对象(内容、形式、风格)的鉴别、欣赏能力,区别其是非、好坏、美丑。

这对阅读能力的解读,只是一种初步划分,并未细化。因为老师们从这段话里,并没有找到真正的小的教研主题。所以,在这个基础上,还得继续细化。就“理解能力”这项而言,朱洁如老师觉得可以分为四个层级:复述性理解,解释性理解,评价性理解,创造性理解。

复述性理解的水平要求是关注并提取明确陈述的信息。

解释性理解的水平要求是感知或概括文本内容,利用文本信息和个人经验对相关问题作出符合文本意义的解释和推论。

评价性理解的水平要求是针对文本信息和意义及其相关问题作出自己的判断和评论。

创造性理解的水平要求是发现、质疑和批判文本材料的意义,或者联系并超越文本材料的意义,建构出自己个性化的观点。

现在,如果我们有了这样的“细化”,那么为了“阅读理解能力”的教研活动就有了许许多多的小主题,这样一来,主题的细化才能真正促进教研活动的开展与深入。

3.将规划做成长期(看得远些)

要想使教研活动的效果取得最大化,那就需要做长远的教研规划。我特别期待,从两个层面来规划教研活动:

从语文教师层面,我们的教研活动规划中,要为他们教好语文做打算。因此,教研活动需要从语文教师的教学工作出发,应关注第一课时、第二课时、第三课时教学策略,应注重教师书法、演讲、朗读、独立备课、作业设计、写作等基本功的训练,应引领教师对拼音、识字、童话、小说、散文、诗歌等不同文体教学的研究,等等。

从学生层面,我们的教研活动规划中,要为促进学生的语文能力着想。因此,教研活动需要从学生能力发展着想,应重视学生集体朗读、书法、演讲、讲故事、写作能力的训练与指导,应依托课堂教学。

如果可能,以六年(至少三年)为周期来规划,对于师生都大有裨益。

(转载自彭峰老师的公众号)

|

|